基于全基因组测序结果,探讨了包括热带水果香蕉(Musa spp.)、龙眼(Dimocarpus longan)、番木瓜(Carica papaya)、菠萝(Ananas comosus)、椰子(Cocos nucifera)、榴莲(Durio zibethinus),经济作物橡胶(Hevea brasiliensis)、木薯(Manihot esculenta)、枣椰(Phoenix dactylifera)、可可(Theobroma cacao)、油棕(Elaeis guineensis)、咖啡(Coffea canephora)以及药用植物铁皮石斛(Dendrobium officinale)在内的13种热带植物的全基因组测序的发展历程,并对热带植物基因组研究进行了概述。

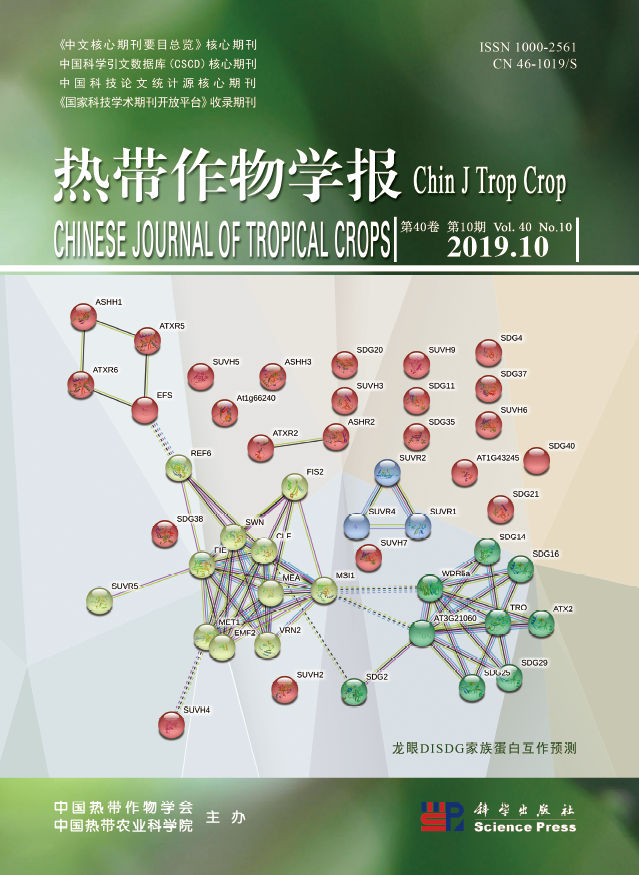

SET domain group(SDG)基因家族控制的组蛋白赖氨酸甲基化,是参与染色质功能调控和表观遗传调控基因表达的重要部分。为了解龙眼(DlSDG)家族的生物学功能,采用生物信息学分析方法进行龙眼全基因组SDG家族成员的鉴定,并对蛋白质结构域、保守基序、基因结构、启动子顺势作用元件、进化树、相关基因的蛋白互作和体胚发生早期的基因表达情况进行预测和分析。结果显示,龙眼SDG家族基因包括32个成员,分为Suv、Ash、ATXR5/ATXR6、Trx、E(z)、SMYD和SETD 7个亚家族,其中Suv亚族成员数量最多;外显子数量在1~22个不等,蛋白结构域保守,都含有一个SET结构域,DlSDG蛋白保守motif不同亚家族间差异较大;DlSDG启动子包含许多诸如低温、干旱和压力等非生物胁迫响应元件和激素响应元件;龙眼SDG成员在体胚发生早期均能不同程度表达,其中DlSUVR4b在EC和ICpEC阶段可能发挥着较为重要的作用;DlSUVH4可以和DNA甲基转移酶MET1发生互作。本研究表明,龙眼DlSDG 32个组蛋白赖氨酸甲基转移酶基因可能除了在生物钟的调节、植物发枝数量、根的生长发育、种子的萌发、花的发育和植株的形态建成等方面发挥重要功能外,也可能直接参与胁迫响应和体细胞胚胎发生的调控,并且还可能在参与DNA甲基化、染色质重塑的过程中形成体细胞胚胎发生的协作调控网络,表现其具有功能上的多样性、复杂性。

为了解龙眼RNA甲基化相关基因的生物学功能,本研究基于基因组和转录组数据,采用生物信息学分析方法,进行龙眼基因组RNA甲基化相关基因成员鉴定,蛋白结构域及特性分析,分子进化树分析,体胚发生过程和组织器官基因表达水平分析以及ABA处理下的定量表达分析。结果显示:龙眼中有7个参与RNA甲基化过程中的关键基因,包括5个RNA甲基转移酶基因和2个去RNA甲基化酶基因;各成员内含子数量差别较大,为4~28个不等;进化树分析显示,龙眼RNA甲基转移酶和去甲基化酶蛋白与甜橙亲缘关系最近;蛋白结构域分析显示,RNA甲基化相关酶具有保守的蛋白结构域;龙眼RNA甲基化相关基因启动子区域中主要含有光响应功能元件、激素响应功能元件、胁迫响应功能元件和分生组织表达响应元件,推测RNA甲基化相关基因可能对植物的生长发育和适应不良环境有一定调节作用;RNA甲基化相关基因部分成员在龙眼体胚不同发生阶段和不同组织器官中的表达有明显区别,推测龙眼RNA甲基化相关基因可能参与不同体胚发育阶段和组织器官形态建成;不同浓度ABA处理下,龙眼EC中RNA甲基化相关基因的表达情况各异,其中DlVIR、DlALKBH10B和DlMTB的相对表达量受到一定的抑制作用,而DlFIP37则呈现上调表达,暗示龙眼RNA甲基化相关基因参与激素响应途径。本研究表明,龙眼RNA甲基化相关基因除了可能在叶的形成、花的发育和植株的形态建成等方面发挥重要的作用外,还可能参与调控胚胎发育和响应非生物胁迫,推测龙眼RNA甲基化相关基因成员在功能上具有差异性和多样性。

为了解龙眼HD-Zip基因家族的功能,本研究基于龙眼基因组与转录组数据库,对提取的19个龙眼HD-Zip家族成员的启动子、可变剪接以及受到调控的miRNA种类进行分析;并采用实时荧光定量PCR技术,分析了在ABA处理下龙眼胚性愈伤组织(embryonic callus,EC)中HD-Zip部分成员的表达模式,以及HD-Zip部分成员在不同体胚阶段的表达模式。结果表明:龙眼HD-Zip家族除含有TATA-box和CAAT-box以外还含有大量的光响应元件、激素响应元件以及胁迫响应元件,暗示龙眼HD-Zip家族成员可能参与光反应、激素响应以及非生物胁迫的过程;龙眼HD-Zip在不同组织部位与不同体胚阶段的可变剪接方式主要以内含子保留为主;龙眼HD-Zip基因家族成员主要受到miRNA166a的调控;在外源激素ABA处理下龙眼EC中HD-Zip家族部分成员的表达模式以及部分成员在不同体胚阶段的表达模式都呈现多样化,推测龙眼HD-Zip参与龙眼不同体胚发育的调控,并且可能通过调节内源ABA的浓度进而影响胚性愈伤组织的生长发育以及形态的建成。

为了解龙眼富含半胱氨酸的类受体蛋白激酶(cysteine-rich receptor-like kinase,CRK)家族的基本特征与功能,本研究采用生物信息学分析方法对筛选出的98个龙眼CRK基因家族的成员进行分析鉴定,包括分子进化树的构建和对蛋白结构域及其特性、启动子及其顺式作用元件、体胚发生的过程以及组织器官特异性表达的分析。结果显示:通过对龙眼和拟南芥CRK基因做进化树分析,可根据亲缘关系的远近将其分为7个亚家族;不同亚家族成员的蛋白质特性(氨基酸数量、相对分子质量、等电点、信号肽及糖基化位点)有所不同;各成员基因结构特性,启动子顺式作用元件,蛋白结构域特性等与进化树中家族成员亲缘关系的远近相关;98个CRK家族成员在体胚发生过程(NEC、EC、ICpEC、GE)以及生长发育过程中组织器官特异性表达情况有所不同,其中在非胚性愈伤组织以及幼果中表达量较高,在种子和果实中几乎未表达。此外,富含半胱氨酸的类受体蛋白激酶在生物胁迫、非生物胁迫(抗病虫害、抗旱、抗寒、抗盐胁迫等)以及在植物生长发育过程中起着重要作用。

MSIL(Muliticopy suppressor of IRA homolog1-Like)基因是WD重复蛋白的一个亚家族,在植物生长发育过程中发挥重要的作用。为了解龙眼MSIL(DlMSIL)基因家族的生物学功能,本研究基于基因组和转录组数据,采用生物信息学分析法对DlMSIL基因成员进行鉴定,并进行蛋白质结构及理化性质分析、系统发育进化树构建、启动子顺式作用元件分析、龙眼体胚阶段和不同组织器官表达情况以及GA3处理下的定量表达分析。结果表明:DlMSIL基因家族含有6个成员属于WD40和CAF1C_H4-bd超家族,可分为3类;DlMSIL蛋白编码393~551 aa,等电点为4.68~7.62,该家族成员均不属于分泌蛋白;基因家族成员的内含子数目在4~14之间;DlMSIL启动子序列包含大量非生物胁迫响应元件及MYB结合位点,推测DlMSIL基因家族可能参与多种非生物胁迫反应;DlMSIL可能参与不同胚胎的发育过程和不同组织器官的形态建成。GA3处理下的表达分析显示高浓度时,DlMSI1a与DlMSI1c的表达受到了一定的抑制,而DlMSI4a的表达量呈现先下降后上升再下降的趋势,推测DlMSIL可能参与激素响应途径。本研究表明,DlMSIL基因家族成员可能参与胚胎发育、激素信号通路以及非生物胁迫反应等多种生物学功能,体现了龙眼MSIL基因家族功能具有多样性。

苯丙氨酸解氨酶(Phenylalanine ammonia-lyase, PAL)是催化苯丙烷代谢途径第1步反应的限速酶,广泛地参与植物生长发育过程中的各种生理活动。本研究通过生物信息学分析,从香蕉A基因组数据库中利用BLASTp筛选出53个可能的MaPAL编码蛋白序列。在NCBI分析蛋白保守结构域,发现仅有8个基因具有典型的PAL家族基因的特性。聚类分析结果表明香蕉MaPAL家族的8个基因可以分为Class I 和Class II两类。转录组数据表明,所有MaPAL基因在果实发育阶段高表达,MaPAL5参与果实采后成熟过程。在干旱、低温、盐处理的香蕉幼苗叶片中,MaPAL1、MaPAL2、MaPAL3、MaPAL4和MaPAL5成员均显著上调表达,MaPAL6号成员显著下调表达,这些成员参与香蕉响应上述非生物胁迫过程。8个MaPAL成员在枯萎病菌处理下均显著下调表达,表明在感病品种巴西蕉根系中,MaPAL基因的表达全部被Foc TR4抑制。本研究结果为分析MaPAL基因家族在香蕉果实品质形成和响应逆境中的作用提供了理论依据。

R2R3-MYB转录因子参与植物众多生命活动的调控,在植物生长发育中至关重要。本研究采用生物信息学分析方法,从菠萝基因组中筛选鉴定R2R3-AcMYB转录因子,并对其基因结构、编码蛋白和系统进化进行了分析;基于转录组数据和荧光定量PCR分析,研究了乙烯利处理后菠萝顶端分生组织MYB基因的表达模式。研究结果显示,菠萝基因组含有103个R2R3-AcMYB转录因子,其中67个的基因结构组成为3(外显子)+2(内含子),17个为2(外显子)+1(内含子)。103个R2R3-AcMYB蛋白中,有31个偏碱性,55个显酸性和17个呈中性。亚细胞定位预测显示,有67个编码蛋白定位于细胞质,20个定位于细胞核。保守基序分析发现,有91个R2R3-AcMYB的序列包含SANT结构的motif 1和motif 2。系统进化树分析表明,81个R2R3-AcMYB转录因子可以分别被归入18个亚组,其余22个R2R3-AcMYB转录因子则未能进行明确归类。基于转录组数据和荧光定量PCR分析结果,发现菠萝顶端分生组织中多个MYB基因的表达受到乙烯利的诱导或抑制,暗示这些基因可能参与了乙烯利诱导条件下菠萝生长发育(包括开花诱导等)调控。这些研究结果为进一步挖掘菠萝激素响应、生长发育和开花调控等基因,揭示菠萝生长发育调控机制提供了数据支持。

生长素反应因子(Auxin Response Factors, ARFs)是植物特有的多基因转录因子家族,参与植物生长发育过程的调节。本研究基于转录组数据,通过生物信息学方法鉴定剑麻ARF基因家族成员,同时对其进行相关生物信息学分析。结果表明:在剑麻中共鉴定得到15个ARF基因,并依次命名为AhARF 1~15。其编码的蛋白质含有409~1011个氨基酸,分子量约为45.17~112.13 ku,等电点为5.17~9.34。亚细胞定位预测结果显示,13个AhARFs定位于细胞核,2个AhARFs定位于叶绿体。保守结构域分析结果表明,AhARFs基因家族有8个成员同时含有B3、ARF和Aux/IAA这3个相对保守的结构域,其他成员仅含有B3和ARF这2个结构域。进化树分析表明,剑麻AhARFs蛋白可分为5个亚家族。15个剑麻AhARFs基因在剑麻紫色卷叶病不同发病时期呈现不同的表达规律。本研究为进一步深入探索剑麻ARF基因家族的功能奠定了重要理论基础。

本文以闽侯野生蕉(阿宽蕉,Musa itinerans)果皮为研究对象,对不同颜色(绿色和紫色)果皮进行转录组测序,旨在探讨miRNA在野生蕉不同颜色果皮转录后水平中发挥的作用及其可能参与的调控通路,为芭蕉属植物果皮颜色分子调控机制的研究奠定基础。取野生蕉同一果梳上不同颜色(紫色和绿色)的果皮为材料,利用高通量测序和生物信息学分析,获得野生蕉不同颜色果皮组织的miRNA表达谱,筛选不同颜色果皮差异表达的miRNA并预测相关靶基因,通过靶基因分析,获得与调控野生蕉果皮颜色可能相关的信号通路。结果从不同颜色野生蕉果皮中共获得34.11兆条原始读长,经过滤后得到28.73兆条clean reads,从中鉴定出132个已知的miRNA序列和122个新的miRNA;筛选出36个差异表达miRNA,其中10个在紫色果皮中上调表达,26个在绿色果皮中上调表达。表达量最高的miRNA为mit-miR167,而差异倍数最大的为mit-miR172a-3p-2。差异表达miRNA共预测出1164个靶基因可能参与野生蕉果皮颜色调控,并主要在DNA结合、离子跨膜运输活动等功能和植物病原互作等途径富集。其中,有7个基因直接与苯丙烷生物合成途径相关,主要受到miR156和miR482家族的调控。同时,选取6个差异表达miRNA进行定量验证,结果表明,3个miRNA在绿色果皮中上调表达,3个miRNA在紫色果皮中上调表达,定量结果与高通量测序的结果一致。本文通过高通量测序获得了野生蕉果皮miRNA表达谱,并通过生物信息学分析得到可能和调控野生蕉果皮颜色性状相关的miRNA和代谢通路。综上所述,野生蕉果皮颜色可能受到多种miRNA的调控,并涉及多个代谢通路,这有助于进一步了解果皮花青素转录后水平的调控过程,并对进一步的功能验证奠定基础。

为研究水仙响应高温胁迫过程中相关基因的表达及响应热应激的分子机制,本研究以漳州水仙花为材料,使用BGISEQ-500测序技术,对高温(30、35 ℃)处理及正常生长条件(15 ℃)的水仙叶片进行转录组学的测序分析。使用Trinity软件对15(对照)、30、35 ℃(高温胁迫)处理24 h的水仙叶片测序数据进行从头组装,利用BLAST软件进行基因比对注释,通过DEGseq和PossionDis检测差异表达基因,并对差异表达基因进行GO和KEGG富集分析。结果表明:本次水仙花叶片测序共获得112 160条总长度为128 733 815 bp、平均长度为1147 bp的Unigene,其N50以及GC含量分别为1770 bp和42.33%。Nr比对注释匹配度最高的物种为石刁柏,利用KOG数据库进行比对,5560条Unigene序列分布于25个功能区域。差异表达基因GO富集显示与光合系统及膜系统相关的GO term被显著富集,KEGG分析显示次生代谢物的生物合成、苯丙烷类生物合成、代谢途径、光合作用、糖胺聚糖降解、乙醛酸和二羧酸代谢、光合作用-天线蛋白、单萜类生物合成等8条代谢途径在3个比较组中均显著性富集,硫胺素代谢途径是唯一在高温胁迫条件下均显著富集的代谢途径。本研究注释了大量相关基因序列,通过本研究为改善水仙花植物的耐热性及耐热性品种的培育提供了丰富的数据资源和分子基础。

Ipomoea littoralis是甘薯的近缘野生种之一,对其全基因组的研究可为甘薯种质资源的创新提供参考,同时为全基因组精细图谱的绘制打下基础。本研究通过二代高通量测序技术(Illumina Hiseq 2500),测序深度约为60×,经过滤后得到22.45 G数据,结合生物信息学手段估算基因组大小、杂合率、重复序列和GC含量等基因组特征。预估基因组大小经修正后为676.27 Mb。K-mer分析结果得出I. littoralis基因组中重复序列所占比率为60.98%,杂合率为0.81%;初步组装结果,contigs N50为0.684 kb,总读长为0.538 Gb,scaffolds N50为12.09 kb,总读长为0.602 Gb;GC平均深度及含量分布出现分层现象。本研究首次报道I. littoralis的基因组特征信息,为进一步全基因组深度测序提供参考。

CRISPR基因编辑技术发展迅速,为功能基因的研究及遗传改良提供了技术支持。提高基因组编辑效率成为使用基因编辑技术的基本点,目前已取得了重要进展。本文结合CRISPR/Cas系统的作用原理、晶体结构,着重介绍目前提高编辑效率的最新研究进展,对CRISPR/Cas基因编辑效率的提高进行分析并提出改进策略。

随着劳动力成本的增加,农作物的采收将逐步从人工采收过渡到机械采收,因此培育紧凑、矮化、果实成熟集中、耐密植、适宜机械化操作的新品种已成为作物遗传改良的主要目标。本文重点综述了不同物种FT及其同源基因对植物成花的调控功能,植株顶端的无限生长和有限生长的控制基因及其功能研究进展,以及通过基因编辑促进顶端成花进而导致植株顶端由无限营养生长转变为有限生殖生长,进一步介绍了通过多基因同时编辑的方法推动植物株型改变并培育新品种的成功案例。植株顶端成花和有限生长的特性可以促进果实的统一成熟,为适宜机械化采收的株型育种提供理论支持和实践指导。

双生科病毒具有毁灭性强、寄主多样、分布地域广等特点,一直是困扰世界农作物生产的一大难题。用物理和化学方法防治该类病毒不仅花费成本高,见效低,而且还可能对环境造成负面影响,因此用分子手段培育抗病品种才是有效途径之一。本研究结合最新的CRISPR/Cas9基因编辑技术和Golden Gate克隆技术,设计并构建了抗番木瓜曲叶病毒基因编辑串联多切点表达载体。表达载体转入农杆菌AGL1后经注射本氏烟草叶片进行瞬时表达,48 h后通过激光共聚焦显微镜能观察到有绿色荧光的出现,定位的位置为细胞核与细胞质膜。本研究为番木瓜抗曲叶病毒研究提供理论基础。

不同品种木薯的薯块(块根)在土壤中的空间分布特性即薯构型,直接影响机械收获的效果。为探索木薯薯块在土壤中的空间分布特性,本研究通过抽样调查,研究了典型木薯品种华南205、南植199和新选048的薯构型,探讨适宜机械化收获的木薯品种,确定木薯机械化收获的技术参数。结果表明,华南205和南植199的薯块空间分布较为适宜机械化收获,单株木薯的最优收获半幅宽为0.0~35.0 cm、收获层深为0.0~25.0 cm,在此条件下,华南205的薯数占比和薯重占比均达到100.0%,南植199达96.0%以上。综合分析,确定木薯收获机的单株木薯半幅收获宽度为35.0 cm、收获深度为25.0 cm,该研究结果可为木薯收获机械的研究设计提供参考依据。

以‘HAES741’澳洲坚果品种为试材,采用沙培试验,研究营养液不同磷水平(0、0.01、0.1、0.5、2.5、10 mmol/L H2PO4 -)下盆栽澳洲坚果幼树矿质元素(钾、磷、钙与镁)含量的变化。结果表明:随着供磷水平的升高,澳洲坚果幼树叶片、茎及根系的钾、磷含量在较低供磷水平(0~0.5 mmol/L)下增长较小或者无明显变化,但在较高供磷水平(2.5~10 mmol/L)时增幅较大,并且各器官的钾、磷含量均与不同供磷水平呈极显著性相关关系。不同供磷水平对茎的钙、镁含量影响不明显,随供磷水平的增加叶片的钙、镁含量显著降低,而根系的钙、镁含量则呈先下降后上升的趋势,均以0.1 mmol/L供磷处理含量较低。

设置3种稻田三熟制模式与“冬闲+早稻+晚稻”模式对比,研究了冬季作物对早稻返青缓苗期植株生长的影响。结果表明:三熟制模式下水稻返青期推迟2~3 d、缓苗期推迟1~3 d,期间水稻株高、叶龄、叶绿素含量(SPAD)、根茎叶干物质下降;在移栽至缓苗期内,三熟制模式下水稻植株根冠比比对照的小;移栽至返青期,三熟制模式下水稻生长速率均比对照处理低,在返青至缓苗期表现则相反。本研究结果表明,三熟制模式下冬季作物明显抑制了早稻返青缓苗期植株生长,其抑制作用在水稻返青后变小。

为了比较不同品种在干湿交替条件下的品种特性,以11份水稻品种为材料,分析比较了水稻秧苗素质、光合特性、产量及产量构成因素的差异。研究结果表明:不同品种秧苗素质差异显著,主要以苗高、白根数、总根数差异较为明显,其中以24d61(A2)品种秧苗地上、地下部性状最佳,为最适宜机插品种。不同品种抽穗期光合特性有所差异,其中24d44(A 6)品种净光合速率最高,为27.01 μmol/(m 2·s),中早39(A7)品种气孔导度与蒸腾速率最高,分别为1.69 mmol/(m 2·s)和12.10 mmol/(m 2·s),中嘉糯(A1)品种胞间CO2浓度显著高于其他品种,为376.09 μmol/(m 2·s)。不同品种产量及其构成因素显著,陆两优996(A10)品种株高、单株产量、结实率与每穗着粒数均为最高。抽穗期光合特性与产量构成各指标相关性分析表明,净光合速率与蒸腾速率、单株有效穗数、千粒重呈正相关,与胞间CO2浓度与结实率呈显著负相关;单株产量与每穗着粒数、结实率呈显著正相关,与株高、千粒重呈正相关,与光合特性各指标呈负相关,但差异均未达到显著性。因此,本研究对节水灌溉条件下水稻机械化种植模式适宜品种的筛选有重要意义。

为了解广东省近年来马铃薯肥料使用现状及在施用过程中存在的问题,对粤东、粤西、粤北和珠三角4个马铃薯种植区160户马铃薯种植户的种植情况进行了调查、分析和评价。结果表明,广东省冬种马铃薯大多数品种为费乌瑞它系列,播种时间集中在10月底至11月初,施肥方式为一次性基施复合肥和鸡粪有机肥,并覆盖地膜。大部分马铃薯产量范围为33.5~45.0 t/hm 2,其中珠三角区域和惠东县的平均产量分别高达到40.40 t/hm 2和42.39 t/hm 2。全省化肥投入量为2289 kg/hm 2,其养分氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)投入量分别为360 kg/hm 2、288 kg/hm 2、430 kg/hm 2,N∶P2O5∶K2O为1∶0.8∶1.19,与马铃薯配方施肥比[1∶0.53∶(1.46~1.95)]不符;有机肥平均投入量为8615 kg/hm 2。综上所述,广东省马铃薯施肥方法不科学,化肥用量大,尤其是氮肥和磷肥投入过多,建议按照马铃薯需肥规律施肥,减少化肥投入,适当增补钾肥,增加有机肥,推广水肥一体化技术,提高马铃薯产量和种植效益,最终达到节本增效和农田可持续利用。

为了了解龙岩烟区植烟土壤pH的时间和空间分布情况,本文采用传统统计学和地统计学相结合的方式,进行了龙岩烟区植烟土壤pH的时空变异研究。结果表明:1982、2001、2011年龙岩烟区植烟土壤pH分别为5.34、5.03、5.23,土壤酸化得到有效抑制;1982、2001、2011年土壤pH半方差函数模型分别为线性模型、线性模型、指数模型。空间分布上,1982、2001、2011年高值区域分别呈现块状、点状、块状;不适宜种植烤烟的地区呈现先上升后下降的趋势,最适宜区面积减少。

为筛选适宜栽培种甘蔗花粉离体萌发的培养基配方,建立有效的离体萌发体系,以糖用甘蔗主栽品种ROC22花粉为材料,通过单因素试验探索满足甘蔗花粉离体萌发的基本条件,然后利用L16(4 5)正交试验,寻求甘蔗花粉离体萌发的最适宜培养基配方,在此基础上进一步探讨不同温度对甘蔗花粉萌发的影响。在单因素试验中,培养基以刚好凝固时为最佳。蔗糖、硼酸和硝酸钙在一定范围内对甘蔗花粉萌发起促进作用,超过一定浓度则起抑制作用。硫酸镁作用不稳定,硝酸钾影响较小。正交试验中,蔗糖对甘蔗花粉离体萌发率和花粉管生长速率影响最大,呈显著水平,硼酸次之,硫酸镁影响最小。花粉萌发的适宜温度为30 ℃,萌发率和花粉管长度分别为89.83%和143.03 μm。200 g/L蔗糖+400 mg/L硼酸+100 mg/L硝酸钙+400 mg/L硫酸镁+1 g/L琼脂,在30 ℃下培养花粉萌发率最高,花粉管生长状态良好,这种方法可快速有效鉴定不同甘蔗花粉活力差异。

大麻是雌雄异株的异花授粉作物,在苗期鉴定出植株的性别,对大麻育种及生产具有重要的意义。为开发与籽用大麻品种性别连锁的SCAR标记,本研究以汾麻3号、榆社麻和苍山麻为试验材料,研究已有的11个性别连锁标记在籽用大麻品种中的适用性。结果表明,3个标记(OPD-05、UBC-354和MADC2)在籽用大麻品种中呈雄性特异,尚未发现雌性特异条带。回收雄性特异条带并测序,根据测序结果新开发了6个SCAR标记,其中MADC2-8表现最好;进而利用123份已知性别的样本来检测MADC2-8的准确性,发现其平均准确性高达98.34%。该研究不仅丰富了大麻性别鉴定的分子标记,而且为大麻性别研究和实际应用奠定基础。

为了筛选出最适合黑皮冬瓜Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.的光合光响应模型,为其育种提供理论依据,以同源四倍体及其原二倍体黑皮冬瓜为试验材料,对8种经典的光合光响应模型适用性进行了比较分析。结果表明:二次多项式能够表现出光抑制情况,但在拟合过程中出现暗呼吸速率为正值、光补偿点为负值及无法解释当光强达到饱和后光合速率快速下降的问题;直角双曲线、非直角双曲线及指数函数Ⅰ、指数函数Ⅱ无法直接求取光饱和点、光补偿点,结合常用的光饱和点的计算方法得到的光饱和点与实测值均存在较大的偏差,且指数函数Ⅱ在计算光饱和点时表现出明显的人为性,也无法拟合光抑制情况,但4种模型拟合得到的光补偿点均与实测值相差不大;指数修正模型因系数β为负值,无法求取四倍体黑皮冬瓜材料的光饱和点和最大净光合速率,且拟合得到的四倍体黑皮冬瓜的光补偿点明显低于实测值;直角双曲线修正模型计算得到的暗呼吸速率及二倍体黑皮冬瓜的光饱和点明显低于实测值,但获得的四倍体及其二倍体的最大净光合速率与实测值最接近,说明其在拟合最大净光合速率上有优势;整体上分段函数计算得到的黑皮冬瓜的各光合参数与实测值最为接近,与实测值的平均相对误差最小,也能很好的拟合发生光抑制部分的光响应曲线。分段函数拟合同源四倍体及其原二倍体黑皮冬瓜光合光响应曲线效果较其他模型效果好,分段函数模型为黑皮冬瓜最适合的光合光响应模型。

咖啡碱-辅酶A-O-甲基转移酶(caffeoyl-CoA-O methyltransferase, CCoAOMT)是木质素合成途径的关键酶,但其在逆境胁迫中也发挥重要作用。根据茄子基因组数据设计引物克隆了CCoAOMT,命名为SmCCoAOMT,其最大阅读框为564 bp,编码187个氨基酸,相对分子质量为20.95 ku。生物信息学分析发现SmCCoAOMT与其他植物的CCoAOMT序列同源性高达90.67%,同时具有CCoAOMT的全部保守序列。对其在不同果皮颜色茄子品种及35 ℃高温下果实不同发育时期的表达进行了qRT-PCR分析,结果表明SmCCoAOMT在果皮颜色深的茄子品种中的相对表达量高于在果皮颜色浅的品种中的表达量,说明SmCCoAOMT的表达量与茄子果色呈正相关;与常温对照相比,在花后10和20 d时,高温胁迫下SmCCoAOMT的表达量都显著下降,尤其是在花后10 d时,表达量仅为对照的9.23%,说明SmCCoAOMT表达量显著下调可能是导致果皮颜色变浅的原因之一。结果推测SmCCoAOMT在高温胁迫下茄子果皮颜色变浅的过程中起正调控作用。